Pressemitteilung

Per Submillimeterteleskop durch die Galaxis: Größte Kartierung kalten Staubs enthüllt

1. Juli 2009

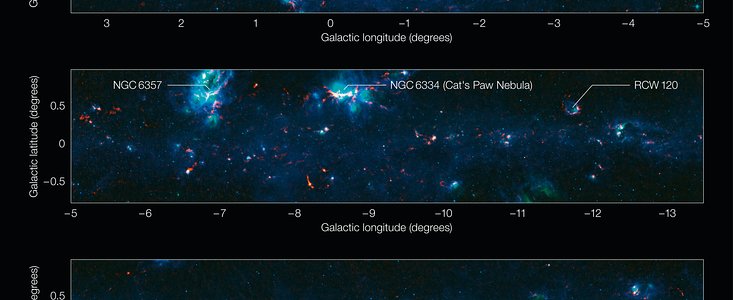

Astronomen haben einen neuartigen Atlas der inneren Regionen unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, vorgestellt, der tausende bis dahin unentdeckter dichter Gebiete kosmischen Staubs zeigt – Gebiete, in denen neue Sterne entstehen können. Die Durchmusterung wurde mit dem APEX-Teleskop in Chile vorgenommen, stellt die bislang vollständigste Kartierung galaktischen Staubs dar und liefert wichtige Daten für Beobachtungen mit dem im Bau befindlichen Verbundteleskop ALMA und dem jüngst gestarteten ESA-Weltraumteleskop Herschel.

Der neue astronomische Atlas trägt den Namen APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy, abgekürzt ATLASGAL (wörtlich “Großräumige Durchmusterung der Galaxis mit dem APEX-Teleskop”). Er zeigt die Milchstraße bei Submillimeter-Wellenlängen (also im Wellenlängenbereich zwischen Infrarotlicht und Radiowellen [1]). Aufnahmen des Weltalls bei solchen Wellenlängen sind ein unabdingbares Werkzeug, um die Geburtsstätten neuer Sterne und die Struktur des sternreichen galaktischen Zentrums zu untersuchen.

“ATLASGAL verschafft uns einen neuartigen Blick auf die Milchstraße. Nicht nur werden wir so untersuchen können, wie sich massereiche Sterne bilden, wir können auch einen Überblick über die großräumige Struktur unserer Galaxis gewinnen”, so Frederic Schuller vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie, der Leiter des ATLASGAL-Teams.

Die neue Karte überdeckt rund 95 Quadratgrade entlang eines sehr langen und schmalen Streifens der galaktischen Ebene, der 2 Grad breit (entsprechend dem vierfachen des scheinbaren Durchmessers des Vollmonds am Himmel) und über 40 Grad lang ist. Die 16.000 Pixel lange Karte wurde mit der Submillimeterkamera LABOCA aufgenommen, die am von der ESO betriebenen APEX-Teleskop installiert ist. APEX befindet sich auf einer Höhe von 5.100 Metern über dem Meeresspiegel auf dem äußerst trockenen Chajnantor-Plateau in den chilenischen Anden – nur unter solchen Extrembedingungen sind Beobachtungen im Submillimeterbereich möglich. Das Universum ist in diesem Wellenlängenbereich bislang nur sehr unvollständig erforscht, da entsprechende Beobachtungen sowohl extrem trockene Atmosphärenbedingungen wie auch fortschrittlichste Detektortechnologie erfordern.

Das interstellare Medium – die Materie, die sich im Raum zwischen den Sternen befindet – besteht aus Gas sowie aus kosmischen Staubkörnern, die Ähnlichkeiten mit feinem Sand oder Ruß besitzen. Allerdings handelt es sich bei dem Gas um Wasserstoff, der nur vergleichsweise schwierig nachzuweisen ist. Daher halten sich die Astronomen beim Aufspüren dichterer Regionen oft an die – freilich sehr schwache – Wärmestrahlung der kosmischen Staubkörner. Mögen die Staubwolken auch im Bereich des sichtbaren Lichts als Hindernisse in Erscheinung treten, die uns den Blick auf dahinterliegende Regionen des Universums versperren – bei Submillimeter-Wellenlängen erstrahlt der Staub aufgrund seiner Wärmestrahlung deutlich sichtbar.

Die ATLASGAL-Karte deckt insbesondere die dichte Zentralregion unserer Galaxis ab, die von der Erde aus gesehen im Sternbild Schütze liegt und ein supermassereiches Schwarzes Loch beherbergt (vgl. die [englischsprachige] Pressemitteilung eso0846). Diese Region bleibt bei herkömmlichen Beobachtungen hinter einem dunklen Staubschleier verborgen.

Die neue Karte macht außerdem tausende dichter Staubklumpen sichtbar, von denen viele bislang unbekannt waren. Diese Klumpen, die künftigen Geburtsstätten massereicher Sterne, haben typischerweise eine Ausdehnung von einigen Lichtjahren und Massen zwischen zehn und einigen tausend Sonnenmassen. Supernovaexplosionen und die Teilchenwinde heller Sterne haben im interstellaren Medium und nun auch in ATLASGAL ihre Spuren in Form von filamentartigen Strukturen und Blasen hinterlassen.

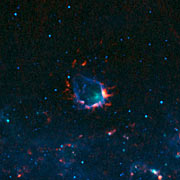

Besondere Glanzlichter der Submillimeterkarte sind das Zentrum der Milchstraße, die dichte massereiche Molekülwolke Sagittarius B2 und die sich ausdehnende Gasblase RCW120. Das interstellare Medium rund um RCW120 ist dabei, in sich zusammenzufallen, so daß neue Sterne entstehen (siehe dazu die [englischsprachigen] Pressemitteilung eso0840).

“Dieser erste Blick auf ATLASGAL ist höchst aufregend. Im Laufe des nächsten Jahres werden wir die Karte auf die gesamte Milchstraßenebene ausdehnen, soweit sie vom APEX-Standort Chajnantor aus beobachtbar ist, und sie mit Daten des ESA-Weltraumteleskops Herschel kombinieren. Mit diesen Karten werden viele neue Entdeckungen gemacht werden. Außerdem bilden sie die Grundlage für zukünftige Beobachtungen mit ALMA”, erklärt Leonardo Testi von der ESO, Mitglied des ATLASGAL-Teams und europäischer Projektwissenschaftler für ALMA.

Endnoten

[1] Die Karte wurde aus einzelnen APEX-Beobachtungen von elektromagnetischer Strahlung bei einer Wellenlänge 870 µm (0,87 mm) angefertigt.

Weitere Informationen

Die ATLASGAL-Beobachtungen werden in dem Fachartikel von Frederic Schuller et al., „ATLASGAL — The APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy at 870 µm“ beschrieben, der in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht wurde. ATLASGAL ist ein Kooperationsprojekt des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie, des Max-Planck-Instituts für Astronomie, der ESO und der Universität Chile.

LABOCA (die Large APEX Bolometer Camera, wörtlich die „Große bolometrische Kamera für APEX“), eines der Hauptinstrumente von APEX, ist die weltgrößte bolometrische Kamera (solche „Thermometerkameras“ messen die winzigen Temperaturänderungen, die sich ergeben, wenn Submillimeter-Strahlung auf eine absorbierende Oberfläche fällt, vgl. die [englischsprachige] Pressemitteilung eso0735). LABOCAs weites Blickfeld und hohe Empfindlichkeit machen die Kamera zu einem idealen Instrument für Studien der kältesten Regionen des Weltalls. LABOCA wurde am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn konstruiert.

Das Atacama Pathfinder Experiment (APEX, wörtlich das "Atacama–Pfadfinder–Experiment") ist ein 12-Meter-Teleskop, das auf dem extrem trockenen, 5.100 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Chajnantor-Plateau in den chilenischen Anden betrieben wird. APEX operiert bei Millimeter- und Submillimeterwellenlängen. Das Universum ist in diesem Wellenlängenbereich bislang nur sehr unvollständig erforscht, da entsprechende Beobachtungen sowohl extrem trockene Atmosphärenbedingungen wie auch fortschrittlichste Detektortechnologie erfordern. APEX, das größte Submillimeter-Teleskop auf der südlichen Erdhalbkugel, ist Ergebnis einer Zusammenarbeit des Max–Planck–Instituts für Radioastronomie, des schwedischen Onsala Space Observatory und der ESO. APEX agiert als Pfadfinder für das ALMA-Projekt: Es basiert auf einem ANtennen-Prototyp, der für ALMA entwickelt wurde, und soll eine Vielzahl von potenziellen Zielobjekten für ALMA ausfindig machen.

ALMA, das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (wörtlich der “große Teleskopverbund für den Millimeter- und Submillimeterbereich in [der Wüste] Atacama”), ist ein internationales Observatorium, das in Zusammenarbeit wissenschaftlicher Institutionen Ostasiens, Europas, Nordamerikas und Chiles realisiert wird. Die ESO ist der europäische Partner bei ALMA. ALMA, das derzeit größte astronomische Projekt überhaupt, wird aus 66 Radioteleskopen bestehen, mit denen Radiostrahlung im Wellenlängenbereich von 0,3 bis 9,6 Millimetern aufgefangen werden kann. Das Verbundteleskop wird 2011 seinen wissenschaftlichen Beobachtungsbetrieb aufnehmen.

Die Europäische Südsternwarte ESO (European Southern Observatory) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Getragen wird die Organisation durch ihre 14 Mitgliedsländer: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich. Die ESO ermöglicht astronomische Spitzenforschung, indem sie leistungsfähige bodengebundene Teleskope entwirft, konstruiert und betreibt. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO betreibt drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Nordchile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf Paranal betreibt die ESO mit dem Very Large Telescope (VLT) das weltweit leistungsfähigste Observatorium für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren Lichts, und VISTA, das größte Durchmusterungsteleskop der Welt. Die ESO ist der europäische Partner für den Aufbau des Antennenfelds ALMA, das größte astronomische Projekt überhaupt. Derzeit entwickelt die ESO das European Extremely Large Telescope (E-ELT) für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren und Infrarotlichts, mit 42 Metern Spiegeldurchmesser ein Großteleskop der Extraklasse.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsstaaten (und einigen weiteren Ländern) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.

Links

- Wissenschaftlicher Artikel über ATLASGAL

- Mehr Informationen über APEX

- APEX Handout

- Der deutschsprachige Newsletter der Max-Planck-Gesellschaft

Kontaktinformationen

Frederic Schuller

Max-Planck Institute for Radio Astronomy

Garching, Germany

Tel: +49 228 525 126

E-Mail: schuller@mpifr-bonn.mpg.de

Leonardo Testi

ESO

Garching, Germany

Tel: +49 89 3200 6541

E-Mail: ltesti@eso.org

Douglas Pierce-Price

ESO

Garching, Germany

Tel: +49 89 3200 6759

E-Mail: dpiercep@eso.org

Markus Nielbock (Pressekontakt Deutschland)

ESO Science Outreach Network

und Haus der Astronomie

Heidelberg, Deutschland

Tel: +49 6221 528-134

E-Mail: eson-germany@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso0924de |

| Legacy ID: | PR 24/09 |

| Name: | Messier 20, Milky Way Galactic Centre, NGC 6334, NGC 6357, Norma Arm, RCW120, Sagittarius B2 |

| Typ: | Milky Way : Galaxy |

| Facility: | Atacama Pathfinder Experiment |

| Instruments: | LABOCA |

| Science data: | 2009A&A...504..415S |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.