Pressemitteilung

Möglicher Hinweis auf Leben auf der Venus entdeckt

14. September 2020

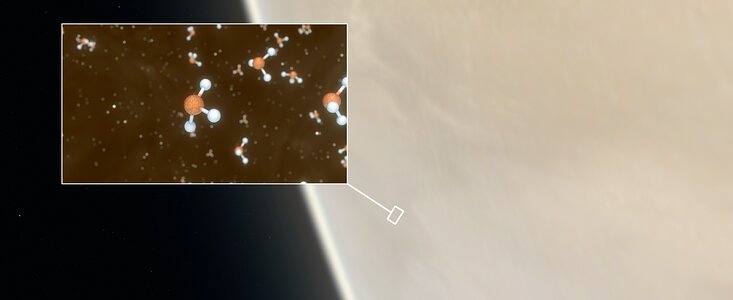

Ein internationales Team von Astronomen gab heute die Entdeckung eines seltenen Moleküls – Phosphin – in den Wolken der Venus bekannt. Auf der Erde wird dieses Gas nur industriell oder von Mikroben hergestellt, die in sauerstofffreier Umgebung gedeihen. Astronomen haben jahrzehntelang darüber spekuliert, dass hohe Wolken auf der Venus eine Heimat für Mikroben bieten könnten, die weit oberhalb der sengenden Oberfläche schweben, aber einen sehr hohen Säuregehalt tolerieren müssen. Der Nachweis von Phosphin könnte auf ein solches außerirdisches „luftiges“ Leben hinweisen.

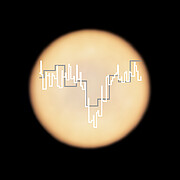

„Als wir die ersten Hinweise auf Phosphin im Spektrum der Venus erhielten, war das ein Schock“, sagt Teamleiterin Jane Greaves von der Universität Cardiff im Vereinigten Königreich, die die ersten Anzeichen von Phosphin bei Beobachtungen am James Clerk Maxwell-Teleskop (JCMT), das vom Ostasiatischen Observatorium betrieben wird, in Hawai’i entdeckte. Für die Bestätigung ihrer Entdeckung war der Einsatz von 45 Antennen des Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) in Chile erforderlich, einem empfindlicheren Teleskop, an dem die Europäische Südsternwarte (ESO) als Partner beteiligt ist. Beide Einrichtungen beobachteten die Venus bei einer Wellenlänge von etwa 1 Millimeter, viel größer als das menschliche Auge sehen kann – nur Teleskope in großer Höhe können sie effektiv messen.

Das internationale Team, dem Forscher aus dem Vereinigten Königreich, den USA und Japan angehören, schätzt, dass Phosphin in den Wolken der Venus in einer geringen Konzentration von nur etwa zwanzig Molekülen pro Milliarde vorliegt. Infolge ihrer Beobachtungen führten sie Berechnungen durch, um festzustellen, ob diese Mengen aus natürlichen, nicht-biologischen Prozessen auf dem Planeten stammen könnten. Einige Ideen schlossen Sonnenlicht, von der Oberfläche nach oben gewehte Mineralien, Vulkane oder Blitze ein, aber nichts davon konnte auch nur annähernd genug davon erzeugen. Es stellte sich heraus, dass diese nicht-biologischen Quellen höchstens ein Zehntausendstel der Phosphinmenge ausmachten, die die Teleskope sahen.

Um die beobachtete Menge an Phosphin (das aus Wasserstoff und Phosphor besteht) auf der Venus zu erzeugen, müssten die Organismen auf der Erde nach Angaben des Teams nur mit etwa 10% ihrer maximalen Produktivität arbeiten. Es ist bekannt, dass Erdbakterien Phosphin herstellen: Sie nehmen Phosphat aus Mineralien oder biologischem Material auf, fügen Wasserstoff hinzu und stoßen schließlich Phosphin aus. Sämtliche Organismen auf der Venus dürften sich sehr von ihren Verwandten auf der Erde unterscheiden, aber auch sie sollten in der Lage sein, das Phosphin in der Atmosphäre herzustellen.

Obwohl die Entdeckung von Phosphin in den Wolken der Venus eine Überraschung war, sind die Forscher von ihrer Entdeckung überzeugt. „Zu unserer großen Erleichterung waren die Bedingungen am ALMA für Folgebeobachtungen gut, als die Venus in einem geeigneten Winkel zur Erde stand. Die Verarbeitung der Daten war jedoch schwierig, da ALMA normalerweise nicht nach sehr subtilen Effekten in sehr hellen Objekten wie der Venus sucht“, sagt Teammitglied Anita Richards vom britischen ALMA-Regionalzentrum und der Universität Manchester. „Am Ende stellten wir fest, dass beide Observatorien das Gleiche gesehen hatten – eine schwache Absorption bei der richtigen Wellenlänge durch Phosphingas, wobei die Moleküle von den darunter liegenden wärmeren Wolken angestrahlt werden“, fügt Greaves hinzu, der die heute in Nature Astronomy veröffentlichte Studie leitete.

Ein weiteres Teammitglied, Clara Sousa Silva vom Massachusetts Institute of Technology in den USA, hat Phosphin als „Biosignatur“-Gas für sauerstofffreies Leben auf Planeten um andere Sterne erforscht, weil die normale Chemie so wenig davon produziert. Sie kommentiert: „Phosphin auf der Venus zu finden, war ein unerwarteter Erfolg! Die Entdeckung wirft viele Fragen auf, z.B. wie etwaige Organismen dort überleben könnten. Auf der Erde können einige Mikroben bis zu etwa 5 % Säure in ihrer Umgebung vertragen – aber die Wolken der Venus bestehen fast vollständig aus Säure.“

Das Team hält ihre Entdeckung für bedeutsam, weil sie viele alternative Wege zur Herstellung von Phosphin ausschließen können, räumt aber ein, dass es noch viel Arbeit erfordert, das Vorhandensein von „Leben“ zu bestätigen. Obwohl die hohen Wolken der Venus Temperaturen von bis zu angenehmen 30 Grad Celsius erreichen, sind sie außerordentlich säurehaltig – etwa 90 %ige Schwefelsäure – und stellen alle Mikroben, die dort zu überleben versuchen, vor große Probleme.

Der ESO-Astronom und ALMA European Operations Manager Leonardo Testi, der an der neuen Studie nicht teilgenommen hat, erläutert: „Die abiotische Produktion von Phosphin auf der Venus ist nach unserem derzeitigen Verständnis der Phosphinchemie in der Atmosphäre von Gesteinsplaneten ausgeschlossen. Die Bestätigung der Existenz von Leben in der Venusatmosphäre wäre ein bedeutender Durchbruch für die Astrobiologie. Daher ist es unerlässlich, diese aufregenden Ergebnisse mit theoretischen und beobachtenden Studien weiterzuverfolgen, um die Möglichkeit auszuschließen, dass Phosphin auf Gesteinsplaneten auch einen anderen chemischen Ursprung haben könnte als auf der Erde.“

Weitere Beobachtungen der Venus und von Gesteinsplaneten außerhalb unseres Sonnensystems, auch mit dem demnächst in Betrieb gehenden Extremely Large Telescope der ESO, könnten helfen, Hinweise darauf zu sammeln, wie Phosphin auf ihnen entstehen kann, und zur Suche nach Anzeichen von Leben außerhalb der Erde beitragen.

Weitere Informationen

Diese Untersuchung wurde unter dem Titel „Phosphine Gas in the Cloud Decks of Venus“ in Nature Astronomy veröffentlicht.

Das Team besteht aus Jane S. Greaves ( School of Physics & Astronomy, Cardiff University, UK [Cardiff]), Anita M. S. Richards (Jodrell Bank Centre for Astrophysics, The University of Manchester, UK), William Bains (Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, USA [MIT]), Paul Rimmer (Department of Earth Sciences and Cavendish Astrophysics, University of Cambridge und MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK), Hideo Sagawa (Department of Astrophysics and Atmospheric Science, Kyoto Sangyo University, Japan), David L. Clements (Fachbereich Physik, Imperial College London, GB [Imperial]), Sara Seager (MIT), Janusz J. Petkowski (MIT), Clara Sousa-Silva (MIT), Sukrit Ranjan (MIT), Emily Drabek-Maunder (Cardiff und Royal Observatory Greenwich, London, GB), Helen J. Fraser (School of Physical Sciences, The Open University, Milton Keynes, UK), Annabel Cartwright (Cardiff), Ingo Mueller-Wodarg (Imperial), Zhuchang Zhan (MIT), Per Friberg (EAO/JCMT), Iain Coulson (EAO/JCMT), E'lisa Lee (EAO/JCMT) und Jim Hoge (EAO/JCMT).

Ein von einigen Teammitgliedern verfasstes Begleitpapier mit dem Titel „The Venusian Lower Atmosphere Haze as a Depot for Desiccated Microbial Life": A Proposed Life Cycle for Persistence of the Venusian Aerial Biosphere“, wurde im August 2020 in Astrobiology veröffentlicht. Eine weitere verwandte Studie von einigen dieser Autoren, „Phosphine as a Biosignature Gas in Exoplanet Atmospheres“, wurde im Januar 2020 in Astrobiology veröffentlicht.

Das ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array), eine internationale astronomische Einrichtung, ist eine Partnerschaft der ESO, der U.S. National Science Foundation (NSF) und der National Institutes of Natural Sciences (NINS) Japans in Zusammenarbeit mit der Republik Chile. ALMA wird von der ESO im Namen ihrer Mitgliedstaaten, von der NSF in Zusammenarbeit mit dem National Research Council of Canada (NRC) und dem National Science Council of Taiwan (NSC) sowie von der NINS in Zusammenarbeit mit der Academia Sinica (AS) in Taiwan und dem Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) finanziert. Bau und Betrieb von ALMA werden von der ESO im Namen ihrer Mitgliedstaaten geleitet; vom National Radio Astronomy Observatory (NRAO), das von Associated Universities, Inc. (AUI) im Namen Nordamerikas und vom National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) im Namen Ostasiens geleitet wird. Das Gemeinsame ALMA-Observatorium (JAO) sorgt für die einheitliche Leitung und Verwaltung des Baus, der Inbetriebnahme und des Betriebs von ALMA.

Mit einem Durchmesser von 15 m (50 Fuß) ist das James Clerk Maxwell-Teleskop (JCMT) das größte astronomische Einzelteleskop der Welt, das speziell für den Betrieb im Submillimeter-Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums entwickelt wurde. Das JCMT wird zur Untersuchung unseres Sonnensystems, von interstellarem und zirkumstellarem Staub und Gas, entwickelten Sternen und weit entfernten Galaxien eingesetzt. Es befindet sich im Wissenschaftsreservat von Maunakea, Hawai’i, in einer Höhe von 4092 m (13 425 Fuß). Das JCMT wird vom East Asian Observatory im Auftrag von NAOJ; ASIAA; KASI; CAMS sowie dem National Key R&D Program of China betrieben. Zusätzliche finanzielle Unterstützung wird vom STFC und den teilnehmenden Universitäten im Vereinigten Königreich und in Kanada bereitgestellt.

Die Europäische Südsternwarte (engl. European Southern Observatory, kurz ESO) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Die Organisation hat 16 Mitgliedsländer: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und die Tschechische Republik. Hinzu kommen das Gastland Chile und Australien als strategischer Partner. Die ESO führt ein ehrgeiziges Programm durch, das sich auf die Planung, den Bau und den Betrieb leistungsfähiger bodengebundener Beobachtungseinrichtungen konzentriert, die es Astronomen ermöglichen, wichtige wissenschaftliche Entdeckungen zu machen. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO verfügt über drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Chile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal betreibt die ESO das Very Large Telescope (VLT) und das weltweit führende Very Large Telescope Interferometer sowie zwei Durchmusterungsteleskope: VISTA im Infrarotbereich und das VLT Survey Telescope (VST) für sichtbares Licht. Am Paranal wird die ESO zukünftig außerdem das Cherenkov Telescope Array South beherbergen und betreiben, das größte und empfindlichste Gammastrahlenobservatorium der Welt. Die ESO ist zusätzlich einer der Hauptpartner bei zwei Projekten auf Chajnantor, APEX und ALMA, dem größten astronomischen Projekt überhaupt. Auf dem Cerro Armazones unweit des Paranal errichtet die ESO zur Zeit das Extremely Large Telescope (ELT) mit 39 Metern Durchmesser, das einmal das größte optische Teleskop der Welt werden wird.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsländern (und einigen weiteren Staaten) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

- Wissenschaftlicher Artikel

- Pressekonferenz der Royal Astronomical Society

- Fotos von ALMA

- Fotos vom JCMT

- Verknüpfte frühere ESO-Mitteilung – Astronomen decken den interstellaren Zusammenhang eines der Bausteine des Lebens auf

- Verknüpfte frühere Mitteilung der Royal Astronomical Society – Paucity of phosphorus hints at precarious path for extraterrestrial life

- Für Wissenschaftler: Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Stellen Sie Ihre Forschungsarbeit vor.

Kontaktinformationen

Jane Greaves (study author)

Cardiff University

Cardiff, UK

E-Mail: GreavesJ1@cardiff.ac.uk

Anita Richards (study author)

UK ALMA Regional Centre and University of Manchester

Manchester, UK

E-Mail: a.m.s.richards@manchester.ac.uk

Clara Sousa Silva (study author)

Massachusetts Institute of Technology

Cambridge, USA

Tel: +1 617 253 6283

E-Mail: cssilva@mit.edu

Leonardo Testi (contact for independent comment on the study)

European Southern Observatory

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6541

E-Mail: ltesti@eso.org

Dave Clements (study author)

Imperial College

London, UK

E-Mail: d.clements@imperial.ac.uk

Paul Rimmer (study author)

University of Cambridge

Cambridge, UK

E-Mail: pbr27@cam.ac.uk

William Bains (study author)

Massachusetts Institute of Technology

Cambridge, USA

E-Mail: bains@mit.edu

Bárbara Ferreira

ESO Public Information Officer

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6670

Mobil: +49 151 241 664 00

E-Mail: pio@eso.org

Peter Habison (Pressekontakt Österreich)

ESO Science Outreach Network

und stem & mint e.U. – Space and Science Communications

Vienna, Austria

Tel: +43 676 648 7003

E-Mail: eson-austria@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso2015de-at |

| Name: | Venus |

| Typ: | Solar System : Planet : Feature : Atmosphere |

| Facility: | Atacama Large Millimeter/submillimeter Array |

| Science data: | 2021NatAs...5..655G |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.