Se i primi passi di questo progetto si sono mossi a La Silla, sulle propaggini meridionali del deserto di Atacama, è stato con l’inizio delle operazioni a Cerro Paranal, 600 km più nord, che l’idea ha iniziato a prendere corpo. Paranal è un luogo straordinario. A 2600 metri di altezza, in uno degli angoli più inospitali della Terra, l’Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell’Emisfero Australe ha installato quattro telescopi da 8 metri di diametro ciascuno. In mezzo ad una natura cruda ed essenziale, la punta della tecnologia astronomica: un contrasto apparentemente stridente, contraddizione che poi è l’elemento trainante de l’Ombra della Terra. E in alto, a coprire tutto, a farti dimenticare di avere delle radici piantate a terra, un cielo stupendo. Non importa quante volte lo hai visto. Ti lascia sempre senza fiato, senza memorie.

Ed è lì che alcune riflessioni hanno iniziato a estremizzarsi e la linea da seguire ha cominciato a disegnarsi più chiaramente. Non ricordo esattamente, ma doveva essere il 2002. Glauco aveva appena pubblicato “Gorizia”. Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a parlare del progetto, che allora non aveva nemmeno un nome. Poi gli anni sono passati e tutto è rimasto fermo, anche se le idee hanno continuato a svilupparsi e a diramarsi. Fino all’agosto del 2007, quando finalmente ed improvvisamente, come a volte accade, mi sono sentito pronto.

Ed, in effetti, l’idea trainante è proprio l’esplorazione di questa stessa contraddizione, nel tentativo di rivelarne l’apparenza, nella speranza di sollevare una volta di più la questione circa la duplice natura dell’uomo, la dualità che emerge nel continuo conflitto fra la razionalità e l’emotività.

Per farlo abbiamo deciso di esagerare i tratti di questa dicotomia. Anzi, nei nostri incontri spesso ne abbiamo parlato come di una vera e propria schizofrenia. Ma perché scegliere l’astronomia fra tutte le scienze? Perché tentare di fonderla con il teatro, di accomunarla alla musica? Perché, insomma, cercare di usarla per comunicare qualcosa?

Inutile nasconderlo: uno dei motivi è che lo spettacolo parla di noi e parla di sè. E dunque è chiaro che doveva essere costituito dagli elementi che ci sono propri, dalle passioni che ci animano. Glauco, con la contaminazione fra generi musicali diversi, tramite la sua originalissima vena compositiva. Massimo, con la sua fortissima carica espressiva, impegnato a portare in scena le cose di ogni giorno e a trasfigurarle. Ed io, trascinato dal fascino per quello sconfinato specchio che è il cielo stellato e tutto ciò che esso invoca ed evoca.

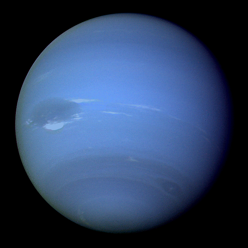

Così, a cascate di numeri si inframezzano brani del teatro e della poesia classica, testi originali, improvvisazioni musicali, riflessioni a braccio e immagini astronomiche. Contrariamente a quello che uno potrebbe aspettarsi non ci saranno effetti speciali, perchè i protagonisti sono l’uomo e il cosmo, due sistemi sufficientemente complessi da non aver bisogno di alcun accessorio.

Diciamo subito anche un’altra cosa: il nostro è un trio improbabile. E si avventura in terreni paludosi, in un’esplorazione in equilibrio instabile fra razionalità ed emotività, sconfinando in regioni “dove i numeri emozionano e i sentimenti si organizzano, dove le distanze siderali si fanno intervalli per una melodia e le voci parlano di cose che la mente non sa contenere, indietro ed avanti nel tempo”, per usare le parole di Massimo.

L’astrofisica moderna, però, ha mostrato che l’universo non è così incorruttibile come voleva Aristotele. Anzi, è estremamente inquieto, agitato da fenomeni di una violenza inimmaginabile, e in esso non vi è più spazio per l’armonia delle sfere. In altre parole, il cielo ha iniziato a “stonarsi”, a divenire una perfetta imperfezione. Glauco lo ha paragonato alla musica di Telonius Monk.

E come facciamo a rendere l’idea di questa stonatura? Non ve lo dico, però vi posso anticipare il concetto. L’improvvisazione jazz esce dalla rigidità delle regole e lascia spazio alla creatività del musicista che è libero, appunto, di introdurre delle perfette imperfezioni. La stonatura è solo apparente, così come il jazz non è il Chaos.

E ancora. Nella personalità di uno scienziato convivono due aspetti, quello razionale e quello emotivo ed è impossibile commutare dall’uno all’altro senza che vi resti almeno un residuo di uno dei due. Allo stesso modo, il musicista quando compone e l’attore quando recita non sono pura emotività. Dietro c’è un’attività che spesso sfugge, una preparazione tecnica, una logica in alcuni casi decisamente scientifica. Una dualità onnipresente, dunque.

Nell’astrofisica tutto ciò raggiunge un livello estremo. Come scrivono De Santillana e la Von Dechend nel loro Mulino di Amleto, “la scienza dell’astrofisica si protende su ordini di grandezza sempre più vasti senza perdere il proprio punto di appoggio; all’uomo in quanto tale ciò non è possibile: nelle profondità dello spazio egli perde se stesso e ogni senso della propria importanza. Collocarsi entro i concetti dell’odierna astrofisica gli è impossibile, se non nella schizofrenia”. Questa dicotomia è il succo de l’Ombra della Terra, anche se vi tocchiamo anche altri temi. Uno di questi è la costruzione della conoscenza, cui ho accennato prima. La nostra percezione del mondo è influenzata, ovviamente, da quello che già di esso conosciamo. Le acquisizioni si accumulano, a formare un muro. Un muro che ci dà l’impressione della solidità e della stabilità, ma che agisce anche da barriera, che ci impedisce di avere una visione obbiettiva e che, in fondo e paradossalmente, ostacola la conoscenza stessa… ma non voglio dire di più.

Ma perchè questo titolo?

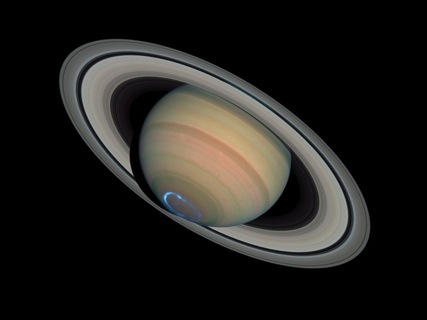

Il sole illumina il nostro pianeta da dietro e getta un’ombra sullo schermo etereo dell’atmosfera. Man mano che il sole scende sotto l’orizzonte, l’ombra della Terra sale in cielo, fino a scomparire, a fondersi e a confondersi con il cielo stesso.

Quando guardi l’ombra della Terra hai la percezione delle sue dimensioni, sei conscio di esserci sopra. E quando poi fa buio e si apre il sipario del cielo australe continui a ricordarti che hai la Terra alle tue spalle, ci sei seduto sopra. Anche se è solo un granello di polvere e tu sei seduto su quel granello, è la tua terra, la tua casa. E’ il posto dal quale tu guardi l’universo. E scompare tutto, anche se ti porti dietro la storia del genere umano, i primi ominidi, i fossili del triassico e il brodo primordiale.”

Tutto ciò che facciamo e pensiamo ha luogo qui, all’Ombra della Terra.

Garching b. Muenchen, 30 Aprile 2008, Valpurgis Nacht